皆さん、こんにちは!武道歴40年、整体歴13年の橋本です。さて、腰痛と日ごろの姿勢との関係については多くの人が自覚するところだと思いますが、特に武道では心の在り方が気の在り方を決め、それが体に現われ、その結果技に影響がでるといわれます。今日は、武道や東洋医学の観点から「姿勢」と「心」と「気」の関係について深く掘り下げてみたいと思います。私たちの身体と心は密接に関連しており、姿勢が心の状態や気の流れにどのように影響を与えるのかを理解することで、より健康的な生活を送るためのヒントが得られるでしょう。

(文: 橋本)

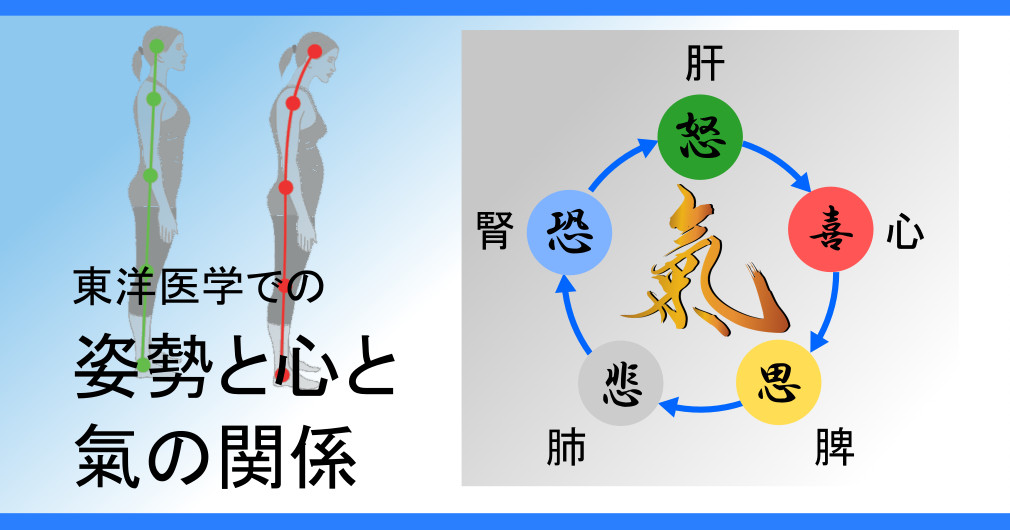

東洋医学から見る姿勢・心・氣の三位一体関係

東洋医学では、姿勢と心・氣の関係を「心身一如」の観点から捉えます。また武道でも心身統一と言って心と体が一つでありどちらのも大切であると教えています。身体の状態が精神に影響を与え、精神の状態が身体に反映されるという相互関係が、氣の流れを通じて形成されています。

1. 東洋医学の基本概念

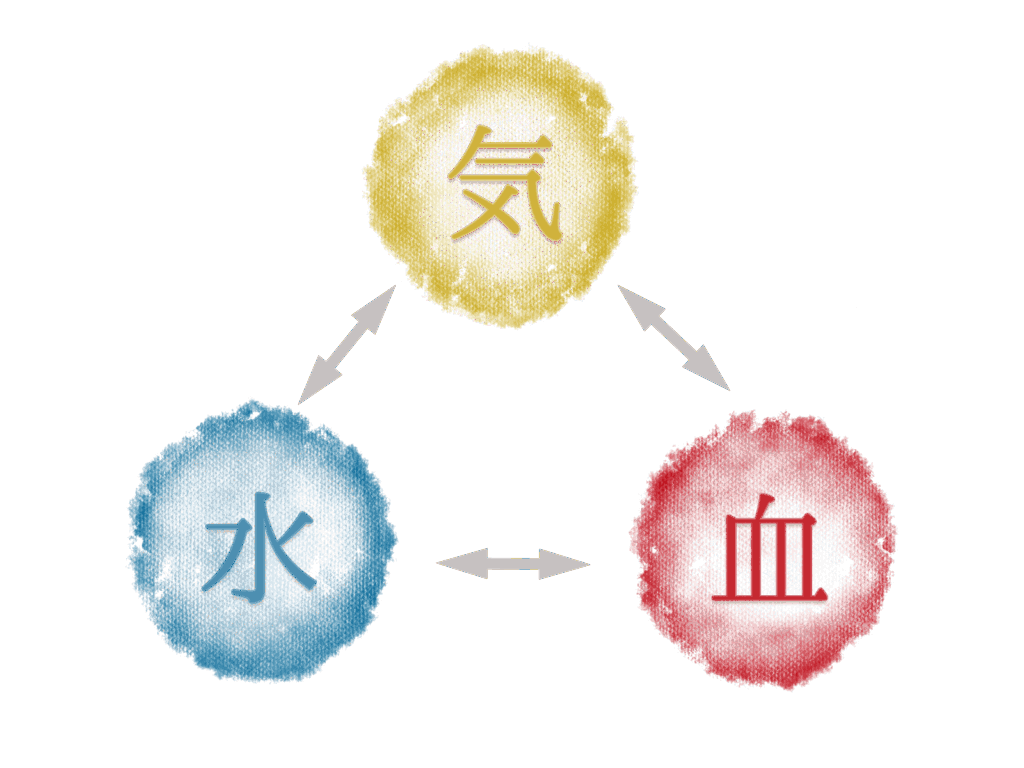

東洋医学では、体の健康は「気」、「血」、「水」のバランスによって保たれると考えられています。特に「気」は生命エネルギーであり、体の隅々まで流れることで健康を維持します。この気の流れは、心の状態や姿勢に大きく影響されます。

- 気:生命エネルギーであり、体の機能を支える重要な要素です。気がスムーズに流れることで、身体の健康が保たれます。

- 心:感情や思考を司る部分で、心の状態は身体にも影響を与えます。ストレスや不安は、身体の緊張を引き起こすことがあります。

- 姿勢:体の位置や形で、姿勢が整っていると気の流れもスムーズになります。

2. 氣の流れと姿勢の相互作用

良い姿勢

姿勢は気の流れに大きな影響を与えます。特に、丹田(下腹部)を中心とした姿勢が重要です。丹田は「生命エネルギーの根源」とされ、臍の下三寸(東洋医学では一寸は親指の幅、三寸は親指を除く四指を揃えた幅とされる位置)にあり、骨盤を立て、背筋を伸ばし、肩をリラックスした状態をたもつことで正しい姿勢が形成され、この正しい姿勢を作ることで丹田に気が集まり、以下のような効果が表れます。

- 呼吸の改善:横隔膜の動きがスムーズになり、深い呼吸が可能になります。これにより、体内に新鮮な酸素が供給されます。1

- 精神の安定:副交感神経が優位になり、心が落ち着きます。リラックスした状態が維持できることが、ストレスの軽減にもつながります。1

- 内臓機能の活性化:十二経絡の気の流れが整い、内臓の働きが活性化します。消化や代謝がスムーズに行われるようになります。1

悪い姿勢

逆に、猫背や反り腰などの不良姿勢が続くと、以下のような問題が生じます。

- 気の滞り:

猫背や前かがみの姿勢は、気の流れを妨げ、体に不調を引き起こす原因となります。これは督脈(背骨沿いの経絡)の気が滞ることが原因で、腰痛や倦怠感などを招きます。2 - 不安感の増大:

胸郭が圧迫され、「上焦(心肺領域)」の気が乱れ、不安感が増します。3

3. 感情・内臓・姿勢の関係

東洋医学の五行説では、特定の感情が内臓機能と直結し、姿勢に影響を与えます。以下の表に示すように、感情、内臓、姿勢は密接に関連しています。

| 臓器 | 関連感情 | 姿勢への影響 |

|---|---|---|

| 肝 | 怒り | 肩こり・首の緊張 |

| 心 | 喜び | 胸を張る姿勢 |

| 脾 | 思い悩み | 猫背・腹部の緊張 |

| 肺 | 悲しみ | うつむき姿勢 |

| 腎 | 恐れ | 腰の丸まり |

例:ストレス(肝の乱れ)→ 肩甲骨周辺の筋肉緊張 → 頭部前方突出姿勢 → 頸椎の負担増加5

東洋医学では、五臓(肝・心・脾・肺・腎)が特定の感情を司り、邪気の侵入や気の欠乏によって感情のバランスが崩れると考えられています。各臓器の状態と感情変化の関係を整理します。

肝(かん)

心(しん)

脾(ひ)

肺(はい)

腎(じん)

東洋医学では、感情と五臓の相互作用を重視します。例えば、過度の怒りは肝を傷つけ、肝の不調がさらに怒りを助長する悪循環が生じます。同様に、悲しみは肺の気を消耗し、呼吸機能の低下を招きます。このため、感情のコントロールと五臓のケア(食事・漢方・鍼灸など)が健康維持の鍵とされています1,2,3,5。

4. 氣の滞りが生む心身相関現象

気が滞る「気滞(きたい)」状態では、さまざまな心身の不調が現れます。具体的には以下のような症状が見られます。

- 胸脇部の張り感:みぞおちから脇腹にかけての張り感が出現します。3

- 呼吸の浅さ:呼吸が浅くなり、ため息が増加します。

- 血液循環の悪化:血液循環が悪くなり、冷えやぼせを招くことがあります。3

- 抑うつ傾向:気滞が進むと、抑うつ感やイライラ感が増幅します。3

この状態を改善するためには、以下のような方法が効果的です。

- 姿勢の改善:背筋を伸ばし、肋骨を広げる姿勢を意識することで、気の流れを整えます。

- 漢方薬の活用:柴胡剤などを用いて気の流れを疏通します。

- ツボの刺激:太衝穴(足の親指と人差し指の間)を刺激することで気の流れを促進します。

5. 実践的な調和法

即効性のあるセルフケア:

心身のバランスを整えるための具体的なセルフケア方法をいくつか紹介します。

丹田呼吸法

仰向けで膝を立て、下腹部に手を当てて深い腹式呼吸を行います。これにより、丹田に気が集まり、リラックス効果が得られます。

経絡ストレッチ

両腕を頭上で組み、左右にゆっくり倒します。胆経を刺激し、気の流れを促進します。

姿勢リセット

壁に踵、臀部、肩甲骨、後頭部を付け、3分間保持します。これにより、正しい姿勢を意識的に取り戻します。

日常の心がけ:

日常生活の中で気を整えるための簡単なポイントをいくつか紹介します。

- デスクワーク中の工夫:30分ごとに天井を見上げる動作を行い、首や肩の緊張をほぐします。

- 感情の高ぶりを感じたら:手のひらを上向きに開放することで、心をリラックスさせます。

- 就寝前のストレッチ:5分間正座をし、その後ゆっくり後ろに倒れることで、脊柱を調整します。

東洋医学の観点から、姿勢矯正は単なる見た目の改善ではなく、氣の流れを整え心の状態を調える根本療法です。現代のストレス社会において、意識的な姿勢管理が心身のセルフケアとして重要な役割を果たします2,4。

東洋医学で「気」の流れを整えるさらに具体的な方法

東洋医学では「気」の流れが心身の健康を左右すると考えられており、気の巡りを整えるためには生活習慣やセルフケアが重要視されています。本当は伝統的な稽古を重んじる武道をお奨めしたいところですが、腰痛を持つ人や一般の人がすぐにできるものではありません。また、伝統的な武道では秘伝が障壁になって中々核心を教えてもらえないこともあるため、普通の人でもできる具体的な方法を以下にまとめます。

1. 呼吸法・リラクゼーション

- 深い呼吸を意識する

呼吸に意識を向け、ゆっくりと息を吐き出すことで、体内に滞った気(ストレス)を発散し、心身をリラックスさせます1。 - 瞑想やマインドフルネス

静かな環境で呼吸に集中する時間を作ると、気の流れが整いやすくなります。

2. 適度な運動・体を動かす

3. 香りや酸味の活用

- アロマやハーブ、柑橘系の香り

心地よい香りは気の巡りをサポートします。好きな香りのシャンプーや入浴剤、アロマオイルなども効果的です1,4。 - 酸味のある食品

柑橘類やお酢などのやさしい酸味は、気の巡りを良くするとされています1。

4. 食生活の工夫

- 香味野菜やハーブティー

パクチー、ニラ、大根、パセリ、グレープフルーツなど香りの強い食材やハーブティーは気の巡りを助けます4。 - バランスの良い食事

体を冷やさず、消化に良いものを中心に摂ることが大切です。

5. ストレスマネジメント

- ストレスの原因を取り除く工夫

ストレスが気の停滞(気滞)を招くため、原因を把握し、適切に対処しましょう2,4。 - 趣味やリフレッシュの時間を持つ

好きなことに打ち込む時間を確保することも、気の流れを整える一助となります。

6. 漢方薬の活用

まとめ

東洋医学で「気」の流れを整えるには、深い呼吸や適度な運動、香りや酸味の活用、食生活の工夫、ストレス対策、必要に応じた漢方薬の活用など、日常生活の中で無理なく取り入れられる方法がたくさんあります。これらを意識的に実践することで、気の巡りが良くなり、心身ともに健やかに過ごせます1,4,5。

もし記事の内容がよければ、ぜひ下記のボタンをクリックして、ブログ村への投票をお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

コメント